1

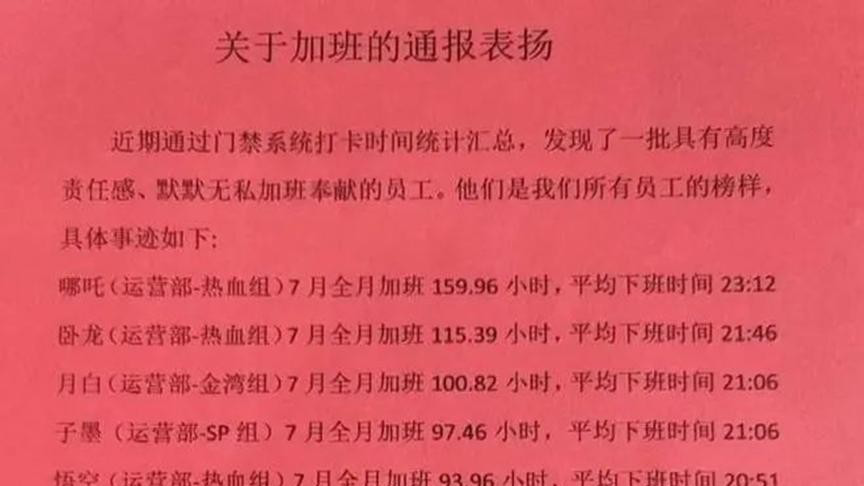

某企业一则《关于加班的通报表扬》最近火了。榜上排名第一的员工“哪吒”,加班159.96小时,平均下班时间为每天23时12分,后面跟着14名加班时间超过66小时的员工。这张“红榜”还号召,“全体员工以他们为榜样,学习他们爱岗敬业和无私奉献的精神”。

无独有偶,今年年初,武汉一集团也曝出一份《处罚通报》,“红头文件”上的处罚理由赫然写道:员工不按字数提交心得体会。

市场化的企业,本应天然地追求效率。但一些企业的做法正在与效率背道而驰,呈现明显的官僚主义习气,甚至形成某种“大企业病”。

2

任何的大型组织,其组织架构、权力责任、信息流动等都趋于复杂,管理成本大幅上升。于是,管理层就会制定严格的等级制度和繁琐的硬性规定来管理和考核。

而考核的对象是五花八门的,有些可以量化,有些无法量化,有些很快就能评估,有些则需要长久观察、分析才能下结论。何况还有各种错综复杂的利益关系。

对任何管理者来说,协调、考核,从来都是头疼的事。如果这时摆在你面前两个选择:一是相对简单“一刀切”,效果是报表、KPI立刻见效;另一个是“细水长流”,自己投入大量精力进行管理,但短时间看不到明显效果。

在“细水长流”得不到充分保证的情况下,大部分人,都会选择前者。

而“以加班时长论英雄”,或者“以PPT决定绩效”,就是这样来的。

3

这里涉及一个概念,“代理变量”。

当人们发现一个核心指标难以测量时,就会采用另一个相对容易测量的替代性指标。企业在管理上首先需要清晰标准化的统一指标进行管理,以此有效把控企业的发展方向。然而对于企业,特别是服务业而言,要衡量诸如客户体验等方面的效果,很难用单纯量化的指标表达。

“代理变量”是统计学术语,但真实世界是复杂的。如果管理层对“代理变量”产生依赖,久而久之反而会忘记本来要衡量的核心指标——比如用加班久不久、PPT做得好不好而非实际工作成果来衡量员工的贡献。

一个企业用加班时长去衡量一个员工的贡献度时,显然已经掉进了“代理变量”陷阱。

阿里巴巴前任CEO张勇曾在内部沟通会上说过:“如果我们这伙人只是为了KPI做事,阿里巴巴就完了。”

这不是危言耸听。不尽合理的KPI,只会把工作异化成“表演”,比如耗在公司刷加班时长,比如在PPT排版上拼命粉饰、精益求精。

4

更突出的问题是,有一些KPI,实质上是管理者个人喜好的量化载体。

也就是说,制定KPI——包括一些不成文但实质上发挥着指挥棒作用的KPI,比如加班时长——并未经过严格的绩效论证,而是完全出于一种管理人员显示权威,或管理部门彰显“存在感”的需求。

近年来一些大企业出现的问题,折射的正是一种“家长制”作风。并且,存在“大企业病”的机构,往往并不只是一个大老板个人有这样的习惯或作风,而是层层传导,产生一批中层甚至底层的“官僚”。一切表演性的工作,以及相应的种种形式主义怪象,本质上都是因此而生、为此服务。

说到底,一切形式主义背后的根源,都是官僚主义。

也可以说,官僚主义必定会催生形式主义,而形式主义又一定会导向更为严重的官僚主义。

5

无疑,“160小时加班”,事情本身不算太大,但借以引发的思考却是普遍的。

这些年,很多企业、机构都在强调“降本增效”。但在落实过程中,大家对显性成本重视相对多,比如通过裁员、降薪挤压人力成本,或通过产品减配、减少技术投入等从客户手里要成本。

员工的机会成本、组织效能的成本、信任协作成本等,则相对容易被忽视。

官僚主义,推高的正是隐性成本。一旦走上官僚化之路,这些隐性成本会迅速攀升,并且迅速转化为显性成本,蚕食企业的能量。

要降本,不能只降账面的本,更要降全要素成本,特别是降官僚主义及其带来的形式主义的成本。

大牛证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。